令和6年度の個人市・県民税(住民税)から定額による減税を実施します

令和6年度の個人市・県民税(住民税)から定額による減税を実施します

概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ完全脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の住民税について定額減税が実施されることとなりました。

対象者

令和6年度分の住民税の所得割納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の方)

※住民税非課税または均等割+森林環境税のみ(6,000円)課税されている方は定額減税の対象外です。

定額減税の額

令和6年度分住民税の税額控除後の所得割額から、次の合計金額を減税します。

ただし、定額減税額が対象者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。

(1)本人1万円

(2)控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円

<計算例>控除対象配偶者および扶養親族2人の場合

本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(2人)=4人

4人×1万円=定額減税額 4万円

定額減税の実施方法

減税後の税額で住民税が課税されますので、定額減税に関する手続きは必要ありません。

住民税の支払い方法に応じた定額減税の実施方法は次のとおりです。

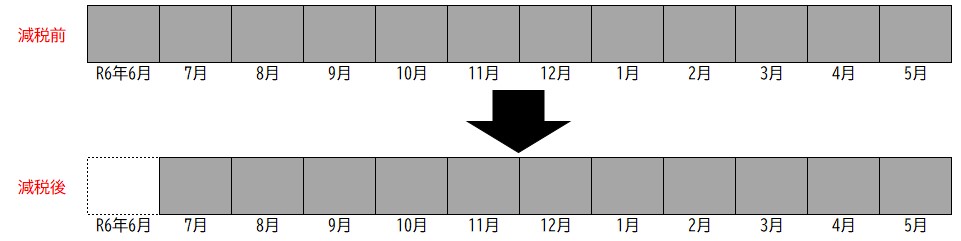

給与特別徴収(給与からの天引き)の人

減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月に分けて徴収します。

※ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方や均等割のみ課税される方など、定額減税の対象とならない方は、通常どおり6月分から特別徴収を行います。

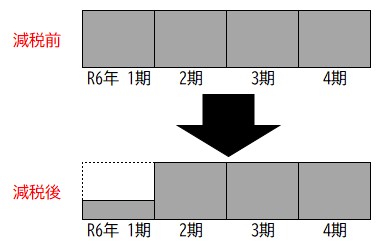

普通徴収(納付書や口座振替)の人

定額減税額を第1期分から減税します。

第1期分で減税しきれない場合は、第2期分から順次減税します。

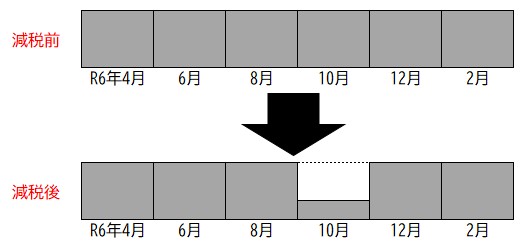

年金特別徴収(年金からの天引き)の人

定額減税額を10月分の徴収税額から減税します。

10月分で減税しきれない場合は、12月分から順次減税します。

令和6年4月、6月、8月からの徴収税額(仮特別徴収税額)は、令和5年6月時点で確定しており、納税義務者(本人)へ通知済のため減税されません。

定額減税が減税しきれなかった場合

定額減税額が減税しきれなかった場合は、差額が調整給付金として支給される予定です。

調整給付金の対象となる方には、後日お知らせします。

住民税だけでなく、所得税にも調整給付金があります。

注意点

- 定額減税は住民税の所得割額から減税しますので、均等割額および森林環境税(国税)の6,000円は減税にはなりません。

- 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定で使用する所得割額は、定額減税前の所得割額になりますので定額減税による影響はありません。

- 住民税の支払方法が年金からの天引きの場合、翌年度の仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)は、定額減税前の所得割額で計算しますので、定額減税の影響はありません。

- 所得税の定額減税については、国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)をご覧ください。